JIKA kerusakan makin banyak, evaluasi kepercayaan religius akan semakin sulit dilakukan. Namun, peneliti menyarankan adanya riset lanjutan soal proses sosial dan interaksi untuk memahami keyakinan religius. Bagi para ahli neurosains, otak memainkan peran penting dalam menentukan pandangan religius. Studi terbaru berhasil mengungkap kerusakan pada bagian otak terkait erat dengan rendahnya keterbukaan terhadap ide-ide baru yang berujung pada keekstreman pandangan religius. Menurut riset yang dipimpin ahli neurosains Northwestern University Jordan Grafman itu, ekstremisme seseorang bisa terjadi sejalan dengan adanya kerusakan pada bagian ventromedial prefrontal cortex (vm pfc).

“Kami berpendapat vm pfc mewakili beragam keyakinan keagamaan. Cacat pada vm pfc berhubungan dengan fundamentalisme agama atau menyempitnya keyakinan religius,” ujar tim peneliti dalam laporan yang berjudul Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism yang dimuat di jurnal Neuropsychologia, edisi bulan ini.

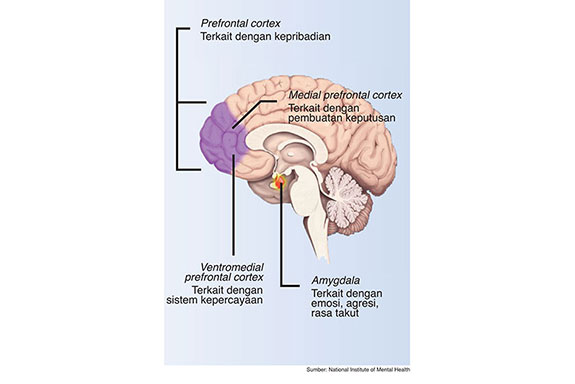

Bagian ventromedial prefrontal cortex berada di otak sebelah depan. Organ itu diketahui terkait dengan sistem kepercayaan. Menurut peneliti, kerusakan menyebabkan penurunan kecerdasan dan karakter tertutup terhadap pemikiran baru. Semakin banyak kerusakan pada bagian vm pfc itu, semakin sulit bagi seseorang untuk mengevaluasi kepercayaan religiusnya. Peneliti mengartikan fundamentalisme sebagai pendekatan kognitif yang erat dengan penolakan terhadap keyakinan lain dan pemikiran religius yang kaku.

Selain itu, peneliti mendapati para pasien dengan cacat dorsolateral prefrontal cortex (dl pfc) yang juga memiliki kepercayaan fundamentalisme mirip dengan penderita kerusakan pada vm pfc. Peneliti menggunakan data dari 119 tentara Amerika Serikat era Perang Vietnam yang mengalami cdera penetrating traumatic brain injury (PTBI). Data itu telah dikumpulkan sejak masa perang dan dimanfaatkan untuk riset. Untuk mengontrol sampel, peneliti membandingkan hasil pengujian ratusan otak tentara yang mengalami PTBI itu dengan 30 veteran perang lainnya yang tidak memiliki catatan cedera otak.

Para veteran dengan kerusakan otak, kata peneliti, memiliki tingkat fundamentalisme yang tinggi ketimbang veteran yang tanpa cacat otak. Tim juga menggunakan teknik pemindaian tomografi (CT scans) untuk memetakan posisi dan ukuran kerusakan otak. Peneliti juga memakai instrumen yang berisi sejumlah pernyataan untuk menguji pandangan para veteran tersebut.

“Keyakinan religius merupakan sebuah kognitif dan gudang pengetahuan sosial yang membedakan manusia dari spesies lain. Itu juga menjadi indikasi proses evolusi yang memengaruhi perkembangan otak manusia. Variasi sifat alamiah keyakinan religius ditentukan area otak yang spesifik,” kata Grafman.

Keterbatasan

Peneliti mengakui riset tersebut hanya terbatas pada veteran perang yang semuanya merupakan orangtua. Keterbatasannya ialah pada generalisasi kelompok lain, seperti perempuan, orang-orang dari negara lain, dan dari budaya serta sistem agama yang berbeda. “Meskipun kepercayaan pada agama dan lainnya bisa dipelajari secara selektif dan terpisah dari kognisi dan proses sosial lainnya, ketergantungannya pada dan interaksinya dengan fungsi otak akan menjadi area studi yang penting,” ungkap Grafman.

Meski ada keterbatasan, hasil riset tersebut diyakini tetap penting. Terlebih, ekstremisme saat ini menjadi isu politik dan keamanan yang tengah menjadi tren di dunia.

Peneliti juga menyarankan adanya riset lanjutan soal proses sosial dan interaksi untuk memahami keyakinan religius. (IFR/Media Indonesia)